L’enquête EHPA est conduite tous les quatre ans par la DREES auprès de l’ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées. Elle permet de dresser un bilan de leur activité et de décrire leur personnel, ainsi que les personnes qu’ils accueillent. Les données de l’enquête EHPA 2019 ont été recueillies au premier semestre 2020 et portent sur la situation en décembre 2019. La Base Badiane permet de décrire l’activité des Ehpad chaque année en mobilisant des sources administratives comme le répertoire FINESS, le Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), les données de la base Prix-ESMS de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Sa dernière édition porte sur l’année 2022.

67 000 résidents en Ehpad ont moins de 75 ans

Selon l’enquête EHPA 2019, les 67 000 jeunes résidents de moins de 75 ans diffèrent fortement des autres résidents d’Ehpad. Tout d’abord, ils comptent autant d’hommes que de femmes, alors que les hommes ne représentent qu’une minorité des résidents de 75 ans ou plus en Ehpad. Cette forte présence masculine chez les plus jeunes est également observée dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) et dans les unités de soins de longue durée (USLD).

Les jeunes résidents avant 75 ans sont moins atteints pas les troubles liés au vieillissement et plus souvent par des handicaps anciens. Ainsi, la moitié des résidents de moins de 65 ans ont eu une reconnaissance administrative de handicap avant 60 ans, c’est un tiers des résidents de 65 à 69 ans et seulement 2 % de ceux de 75 ans ou plus. Ils sont également moins souvent en dépendance sévère. En effet, selon le groupe iso-ressources (GIR) qui correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée, où le GIR 1 représente le niveau de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6, le plus : 44 % sont en GIR1 ou 2 contre 54 % pour les 75 ans ou plus. Les écarts sont encore plus marqués chez les plus jeunes : 39 % des moins de 65 ans sont considérés comme sévèrement dépendants. Au total, 18 % des résidents de moins de 65 ans ne sont pas dépendants au sens de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA) [ils sont en GIR 5 ou 6, ou sans GIR], soit 10 points de plus que les résidents de 75 ans ou plus.

Davantage de difficultés psychiques chez les jeunes résidents

Les jeunes résidents les plus dépendants ont des besoins identiques aux résidents plus âgés très dépendants pour accomplir les activités de la vie quotidienne (besoins en termes d’aide à l’habillement, aux déplacements…). En revanche, les résidents moyennement dépendants ont des profils différents selon l’âge : les plus jeunes sont plus souvent capables de s’orienter dans le temps et dans l’espace que les résidents les plus âgés De façon générale, les résidents les plus jeunes en Ehpad souffrent un peu moins souvent de maladies neurodégénératives (38 % des moins de 65 ans contre 53 % des 75 ans ou plus).

À l’inverse, les jeunes résidents moyennement dépendants ont plus de difficultés psychiques, comme des difficultés à se comporter de façon sensée, ou des difficultés à communiquer. Parallèlement, les jeunes résidents font bien plus souvent l’objet d’une protection juridique : 60 % des moins de 65 ans sont sous tutelle, soit 43 points de plus que les résidents de 75 ans ou plus.

On retrouve cette plus importante fragilité psychique, en particulier des plus jeunes résidents, en comparant les lieux de vie qui précèdent l’entrée en Ehpad. Ainsi, 14 % des résidents de moins de 65 ans proviennent d’un établissement ou service psychiatrique, contre 9 % des résidents de 70 à 74 ans et seulement 1 % des 75 ans ou plus. Les jeunes résidents se distinguent aussi plus souvent par une domiciliation antérieure dans un établissement pour adultes handicapés : 15 % des moins de 65 ans, contre 4 % des 70-74 ans et moins de 1 % des 75 ans ou plus.

À ces difficultés psychiques s’ajoutent des difficultés économiques pour les jeunes résidents : deux tiers des résidents de moins de 65 ans reçoivent l’aise sociale à l’hébergement (ASH) car ils ne sont pas en mesure de financer les frais de l’établissement, contre la moitié des résidents de 70 à 74 ans et seulement un sixième des résidents de 75 ans ou plus.

Les Ehpad spécialisés dans l’accueil des jeunes résidents restent rares

Il existe des Ehpad spécialisés dans l’accueil des jeunes résidents, le plus souvent pour les personnes handicapées vieillissantes ayant une déficience intellectuelle mais ils sont rares : fin 2022, alors que la France compte 7 450 Ehpad, seulement 40 d’entre eux ont au moins 60 % des résidents âgés de moins de 75 ans, ce qui représente 2 100 jeunes résidents pris en charge dans ces établissements.

280 Ehpad ont une unité pour personnes handicapées âgées, soit 60 de plus depuis 2015. Seulement 10 % des jeunes résidents de moins de 65 ans sont pris en charge dans ces services spécialisés ; 6 % des 65 à 69 ans et 3 % des 70 à 74 ans sont également dans ce cas.

Davantage de jeunes résidents en Ehpad dans les communes comptant peu de personnes très âgées et dans les communes défavorisées socialement

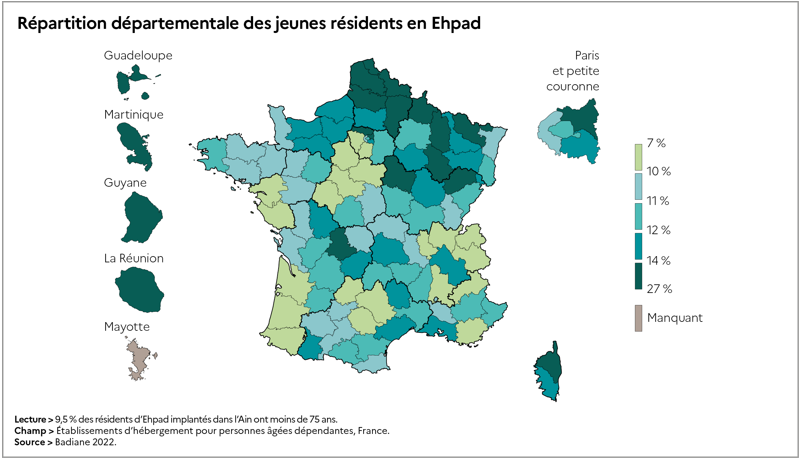

La proportion de jeunes résidents en Ehpad varie selon la localisation des établissements (carte ci-dessous) : fin 2022, 9 % des résidents ont moins de 75 ans dans les Pays de la Loire, contre 25 %dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), 16 % dans les départements des Hauts de France et 14 % en Corse.

Il y a davantage de jeunes résidents dans les Ehpad lorsque la commune d’implantation de l’établissement comprend une proportion plus importante de jeunes seniors (moins de 75 ans) parmi les 60 ans ou plus. Il en va de même pour le niveau de richesse des communes : les Ehpad installés dans les communes les plus défavorisées socialement (dont le revenu médian des habitants est faible) ont davantage de jeunes résidents en Ehpad.

Une prise en charge surtout dans les Ehpad publics hospitaliers et ceux habilités à l’ASH

Comme les jeunes résidents ont généralement peu de ressources, ils sont plus fréquemment accueillis dans les établissements qui ont des places réservées à l’aide sociale à l’hébergement (ASH). Ces places sont moins chères que les autres places en Ehpad et le conseil départemental prend à sa charge une partie des frais d’hébergement quand les résidents ne peuvent pas payer leur hébergement. Par conséquent, les proportions de jeunes résidents diffèrent au sein de chaque catégorie juridique d’établissement selon leur habilitation à l’ASH.

Davantage de personnels socio-éducatifs pour prendre en charge les jeunes résidents

Fin 2019, les Ehpad spécialisés dans l’accueil de jeunes résidents disposent en moyenne d’un nombre d’équivalents temps plein (ETP) assez proche des autres Ehpad, mais la structure des emplois diffère sur deux catégories professionnelles : il y a plus de personnels socio éducatifs et moins d’agents de services hospitaliers (ASH). En revanche, les Ehpad qui bénéficient d’une unité spécialisée pour personnes handicapées âgées disposent de plus d’ETP : plus d’ETP de personnel socio-éducatif là encore, mais aussi de services généraux (cuisiniers, agents de buanderie, jardiniers, etc.) et de personnel paramédical.

Pour en savoir plus

- Roy, D. (2023, février). Qui vit à domicile, qui vit en établissement parmi les personnes de 60 ans ou plus ? Une comparaison à partir des enquêtes Care-Ménages et Care-Institutions. DREES, Les Dossiers de la DREES, 104.

- Balavoine, A. (2022, juillet). Des résidents de plus en plus âgés et dépendants dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées. DREES, Études et résultats, 1237.

- Reynaud, F. (2019). Les personnes handicapées vieillissantes : évolutions récentes. Gérontologie et Société, 2019/2, vol. 41, 159.